El encargo, carente de una definición programática más específica que la de proponer un espacio habitable para una gran comida, ofrecía la libertad de proyectar un pabellón.

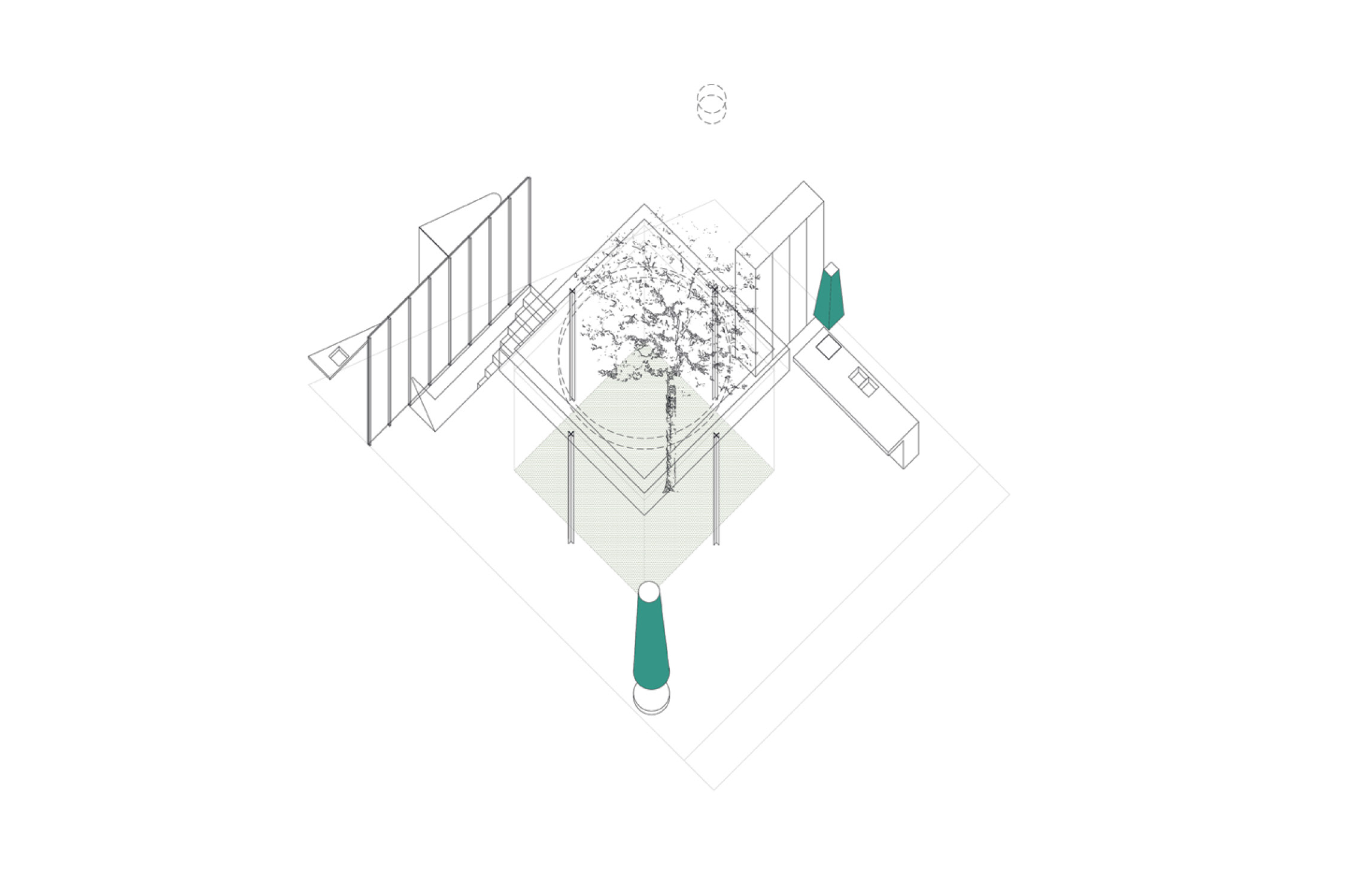

A partir de esto, el proyecto se convierte en la excusa para incorporar y reinterpretar referencias de la arquitectura moderna, dotándolas de nuevos sentidos para la definición de las mínimas exigencias que el programa requería. Todo se organiza en torno a un patio cuadrado que abraza un roble existente. El patio actúa como un centro rotatorio, un eje alrededor del cual gravitan los elementos que pautan las actividades y los lugares.

Invirtiendo la relación círculo-cuadrado de la casa de Mantegna, la planta cuadrada del patio se enmarca bajo un cielo circular. El cuadrado reaparece en la cubierta delineado por las vigas que la sostienen. Al centro de cada lado, pilares cruciformes –como los de Mies en el Pabellón de Barcelona– conducen las cargas al suelo con precisión geométrica.

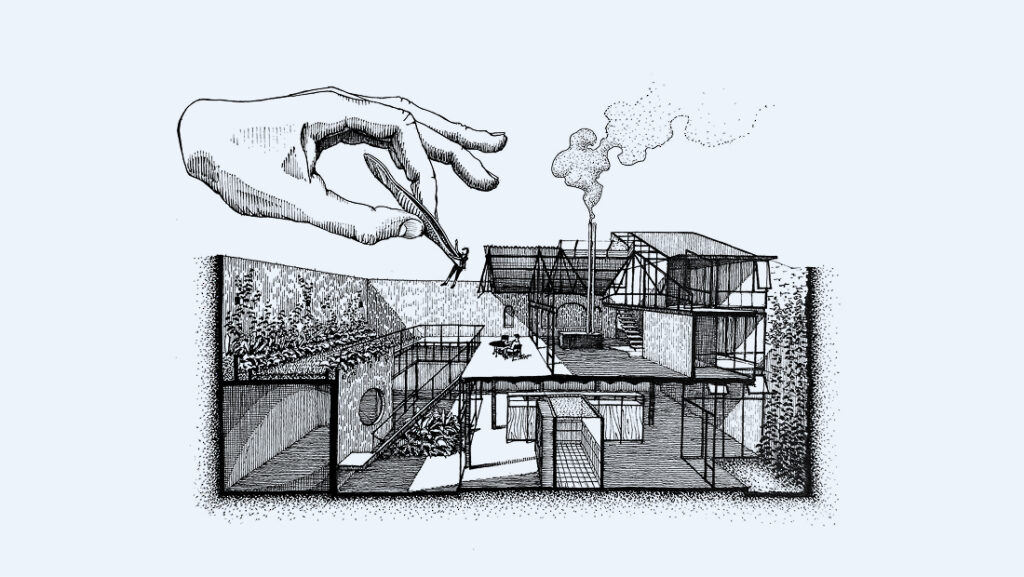

Paredes y techos de hormigón, y el piso monolítico pulido, definen una condición monomaterial neutra. Como contrapunto de color, siguiendo el pantone de Le Corbusier, se introducen elementos singulares en verde, que dialogan con el entorno natural atrapado en el patio. La sucesión de reflejos de las superficies pulidas desdibuja y desestabiliza la relación entre el adentro y el afuera, generando una continuidad casi ilusoria.

En contraste con la planta noble, diáfana y luminosa, el subsuelo –que alberga un depósito y una cava– se concibe como una gruta monolítica de hormigón, penumbrosa y cerrada. La cava, de planta circular y coronada por un óculo en la cenital que filtra una luz tenue, rememora con humildad el baptisterio que Eladio Dieste proyectó para la iglesia del “Cristo obrero” en Atlántida.