Hay muchas razones por las que podemos encontrar especies vegetales en el interior de un espacio arquitectónico, y en casi todos los casos son evidentes las ansias de la arquitectura por diferenciarse de lo vegetal y reducirlo a una ornamentación contenida dentro de ese dispositivo autónomo que llamamos edificio. Ocultando de paso toda huella de origen en común.

Es por eso que, encontrarnos con un invernadero lleno de plantas y suelo de tierra, situado en el subsuelo de un edificio que encarna esta falsa autonomía, puede resultar incómodo.

Al igual que las enfermedades preciosas que invaden de material vegetal, cual parásito, las inmaculadas protagonistas de la obra de Cecilia Avendaño que llenan la sala y que el pabellón se encarga de interpretar en un volumen habitable, la suciedad del sustrato, los rastros dejados por un crecimiento lento pero incansable, el movimiento casi imperceptible en busca de la poca luz que logra colarse al subsuelo, devela lo que la sala de museo oculta: la vida misma.

El invernadero asume su precariedad sin ningún tipo de pudor. Está fabricado con el elemento constructivo más débil del mercado y evade cualquier tipo de elemento superfluo a su necesidad original de cobijar y proteger plantas.

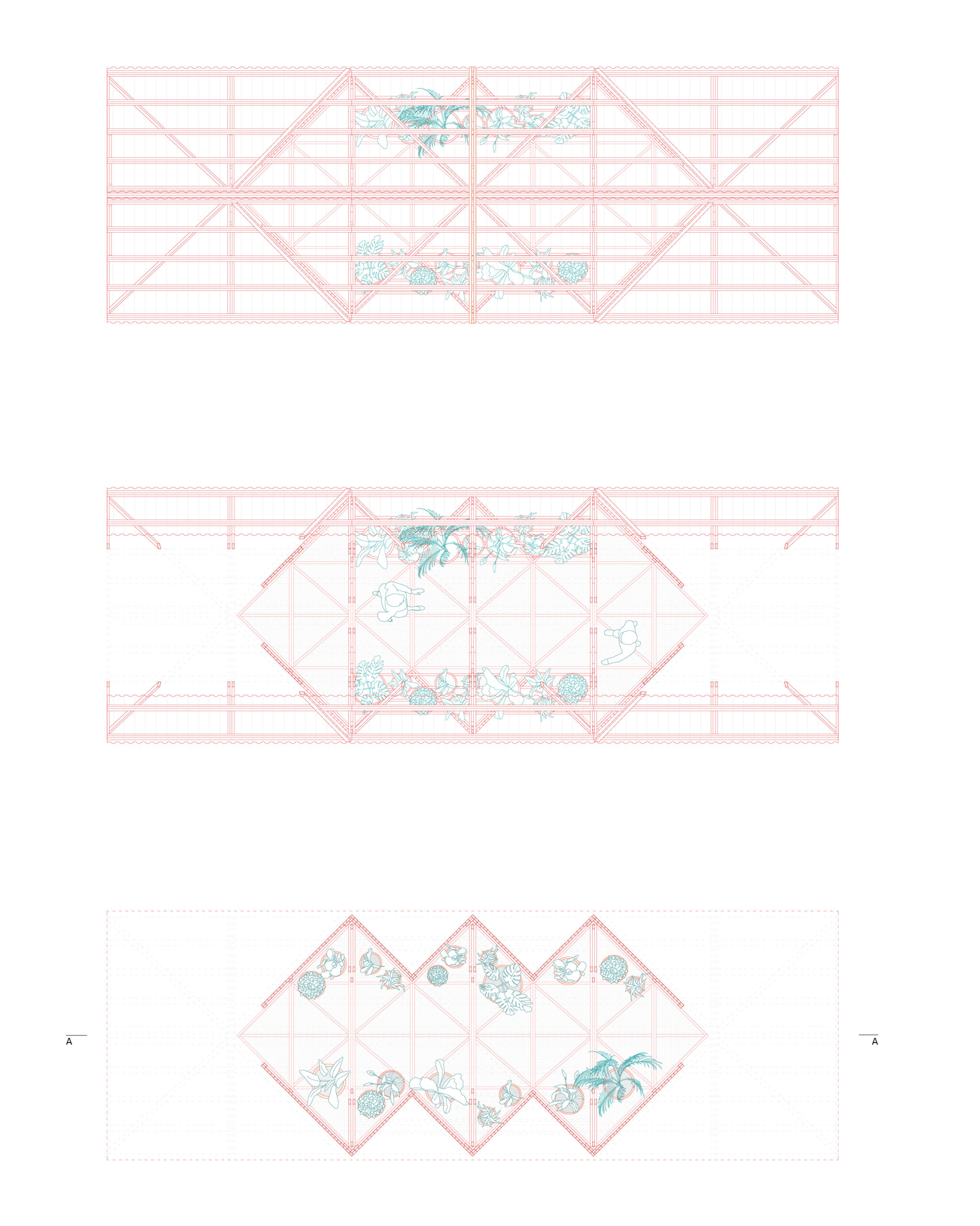

Con esta parquedad, se eleva un gran techo que tiene dos tercios de sí mismo en voladizo y que unifica su basamento, compuesto por tres volúmenes cuadrados que se superponen en línea y que se recorren por su eje central.

Sobre este gran techo descansa una viga transversal que soporta el peso de los veintiocho pisos de hormigón armado del edificio que se erige sobre ella.

Durante algunos meses, un invernadero colmado de plantas en el subsuelo de la capital albergó todo el peso del desarrollo moderno, un recordatorio de nuestro estado vegetal.